Im neunten

Kapitel von „DisneyWar“ wird nun deutlich, wie sehr Eisner von diesem eigenen

Machterhalt besessen war, und dass er dafür über Leichen ging – oder in diesem

Fall: über Freundschaften, hier mit Michael Ovitz. Noch vor dessen Ernennung

zum Präsidenten rebellierten zwei Führungskräfte, die eigentlich Ovitz

unterstellt sein sollten: Steve Bollenbach, Leiter der Finanzabteilung, und Sandy

Litvack, Leiter der Rechtsabteilung. Beide Bereiche waren bisher den

Präsidenten (also Wells) unterstellt gewesen, nun wollten sie allerdings Eisner

unterstellt sein – und drückten dies gegenüber Ovitz deutlich aus: „Ich will

Ihnen nur sagen, dass ich niemals für Sie arbeiten werde“, wird Bollenbach

gegenüber Ovitz zitiert (S. 327).

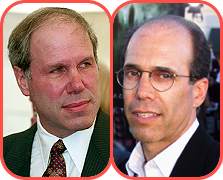

| Michael Ovitz |

Für Ovitz sei

damals das Schlimmste gewesen, dass Eisner ihn gegen diese Rebellion nicht

unterstützt habe: Für ihn sei seine Management-Autorität bereits vor dem ersten

Arbeitstag untergraben worden, was sich später noch als folgenreich

herausstellen sollte: Auch Peter Schneider und seine Trickfilmabteilung wollten

bald nicht mehr für Ovitz arbeiten (dies beschloss Roy Disney), außerdem

berichteten Führungskräfte permanent über die vermeintlichen Fehler von Ovitz.

Dieser wusste noch vor seiner Wahl zum Präsidenten, „dass ihn sein bester

Freund [Eisner] verraten hatte“ (S. 328), indem dieser nicht voll hinter seinem

neuen Partner stand. Ohnehin hatte Eisner informell ausgehandelt, dass Ovitz

kein gleichberechtigter Partner neben ihm sein würde, sondern nur die offizielle

Nummer 2. Doch schnell stellte sich heraus, dass er nicht einmal dies war:

Abgesehen davon, dass ihm mehrere Abteilungen – anders als ursprünglich

vereinbart – gar nicht unterstellt waren, kämpfte Ovitz jeden Tag um seinen

Rang. Die Tatsache, dass er nur im fünften Stock des Disney-Hauptgebäudes in

einem kleinen Büro untergebracht wurde, und damit einen Stock niedriger als Studioboss

Joe Roth und Eisner, verdeutlichte seine Stellung sinnbildlich. Eine Diskussion

über eine verbindende Treppe zwischen den Stockwerken zwecks besserer

Kommunikation verneinte Eisner, er habe „das Gebäude absichtlich so gestaltet,

dass man an sein Büro nicht so leicht herankam.“ (S. 331). Diese Stelle liest

sich fast kafkaesk, so skurril und realitätsfremd wirkt sie.

Auch wenn im

Buch davon nicht die Rede ist: Ovitz wirkt nicht nur wie eine Marionette – so

hatte es Eisner ja ursprünglich beabsichtigt –, sondern in der Anfangszeit wie

eine Marionette ohne Fäden. Eisner brauchte ihn zunächst nicht, und Wochen nach

Ovitz‘ Ernennung als Präsident im September 1995 schreibt auch James Stewart in

„DisneyWar“: „Es war immer noch unklar, wofür Ovitz genau zuständig war […].“

(S. 342). Als Marionette ohne Fäden war es Ovitz in keinster Weise möglich,

eigene Ideen einzubringen oder Geschäfte abzuwickeln. Als Vermittler und

Netzwerkler war Ovitz brillant darin, höchst profitable Deals für seine

Klienten abzuwickeln, dafür wurde er einst als „mächtigster Mann Hollywoods“

bezeichnet. Bis zum Antritt bei Disney hatte er eine Abschlussquote von 100

Prozent bei seinen Deals – nun sank sie gen Null: Es wurde eine Partnerschaft

mit Brad Grey verweigert, der über 150 Künstler repräsentierte, darunter Brad

Pitt und Jennifer Aniston; eine Party mit zahlreichen Kreativen der Branche

(darunter Steven Spielberg und Tom Hanks), um Beziehungen aufzubauen, machte

Eisner wütend; die Übernahme des Verlags Putnam (u.a. Tom Clancy, John Grisham,

Michael Crichton) verweigerte Eisner ebenso wie einen Deal mit der damals

erfolgreichsten Sängerin der Welt, Janet Jackson. Bei den meisten solcher

gescheiterten Geschäfte stellte sich später heraus, dass Ovitz einen

hervorragenden Preis ausgehandelt hatte: Janet Jackson beispielsweise hätte bei

Disney 75 Millionen US-Dollar für sieben Alben bekommen, nach dem geplatzten

Deal unterschrieb sie bei Virgin einen Vertrag über 80 Millionen, aber nur für

vier Alben.

Weitere

gescheiterte Geschäfte in dieser Zeit betrafen eine Fusion des

Disney-Musiklabels mit Sony, den Aufbau eines Downtown Disney mitten in Los

Angeles, den Verkauf des defizitären Zeitungsbereichs und den Kauf der

Plattenfirma EMI. Möglich, dass einige dieser Punkte nicht sinnvoll gewesen

sein mögen – dass aber kein einziges von Ovitz initiiertes Projekt zum

Abschluss gebracht wurde, weil Eisner und andere ständig ein Veto einlegten,

verdeutlicht die Machtlosigkeit dieses neuen Präsidenten. Eisner wusste dessen

kaum zu schätzen und warnte Ovitz: „Der Deal ist bei Disney nicht das

Wesentliche. […] Der Betrieb an sich ist wichtig.“ (S. 340).

| Eisner und Ovitz |

Irgendwelche

Aufgaben aber musste Eisners neuer Untergebener haben: Bald waren es die, die

dem Disney-Boss selbst zu unangenehm waren. Von der Marionette wandelte sich

Michael Ovitz zum Feuerwehrmann, der Eisners Brände löschen musste. Er sollte

die Trickfilm-Abteilung auf Trab halten, da Jeffrey Katzenbergs neues Studio

Dreamworks viele Talente anheuern wollte – durch Ovitz, der unter anderem

Vernissagen für die Zeichner veranstaltete, blieben viele Köpfe bei Disney,

auch dank gestiegener Bezüge. Unter anderem schaffte es Katzenberg nicht,

Andreas Deja, Glen Keane sowie das Duo Ron Clements und John Musker abzuwerben.

Auch bei Tim Allen bewies Ovitz Geschick: Nachdem er wutentbrannt das Set von

"Hör mal, wer da hämmert" verlassen hatte, ließ er Allen ein teures Geschenk

zukommen – die Arbeit am Set verlief von da an ruhig.

Die Methoden

von Ovitz mögen unkonventionell gewesen sein – Sandy Litvack beschwerte sich

sogar darüber, dass Ovitz nicht wisse, wie man in einer Aktiengesellschaft

arbeitet. Aber zweifelsohne konnte der Präsident die meisten Brände löschen,

die im Unternehmen loderten. Aber nicht alle: Noch immer schwelte der Streit

über Katzenbergs Bezüge, die er nach Verlassen des Unternehmens nicht bekommen

hatte und die ihm angeblich zustünden. Ein Zeitungsartikel, in dem Katzenbergs

Anwalt einige Dinge nach außen trag, goss zudem Öl ins Feuer. Ovitz glaubte den

Streit mit seinem Verhandlungsgeschick lösen zu können – doch abermals stellte

sich Eisner quer. Nachdem Ovitz unter Eisners Zustimmung eine (seiner Meinung

nach günstige) gütliche Einigung über die Zahlung von 90 Millionen US-Dollar

ausgehandelt hatte, änderte der CEO seine Meinung und erklärte, dass Katzenberg

gar nichts zustehe. Ovitz sagte, dass sie später vermutlich deutlich mehr

zahlen müssten, wenn sie jetzt nicht auf den Deal eingehen, doch Eisner und Finanzchef

Litvack blieben stumm. (Ovitz sollte Recht behalten).

| Bob Iger |

Eine weitere

Aufgabe, die Eisner Ovitz übergab, war jene des Austauschs einiger

Führungskräfte. Unter anderem wollte Eisner den Studiochef Joe Roth ersetzen –

und, wie bereits zuvor angeklungen war, Bob Iger. Dieser führte damals die

übernommene TV-Sparte um ABC erfolgreich; einen triftigen Grund, Iger

hinauszuwerfen, gab es nach wie vor nicht. Auch Iger selbst merkte, dass er

kurz vor dem Rauswurf stand und überlegte, selbst zu kündigen. Und Ovitz war in

diesem Herbst 1995 derjenige, der Iger dazu bewegen konnte, zu bleiben: Ovitz

überzeugte nicht nur ihn, sondern auch Eisner, der Iger eigentlich „nicht für

den richtigen Geschäftsführer [hielt]“ (S. 349). Aus heutiger Sicht ist wohl

das der größte Verdients in der sehr kurzen Amtszeit von Michael Ovitz: dass er

den heutigen CEO Bob Iger damals im Unternehmen halten konnte, trotz deutlicher

Unstimmigkeiten zwischen Iger und Eisner, und trotz des Bestreben Eisners, ihm

hinauszuwerfen.

Zusammenfassend

lässt sich erkennen, dass das große Problem von Michael Ovitz die Unterstützung

war: Ihm fehlte sie nicht nur von Michael Eisner, sondern auch von anderen

angeblich Ovitz unterstellten Abteilungen. Der Präsident war von Anfang an im

Unternehmen isoliert und wirkte wie eine Art Repräsentant von Disney, der

schlichten und beschwichtigen sollte. Als starker Manager hätte er – seinen

guten Referenzen und seinen interessanten Ideen zufolge – Eisner wirklich

helfen können, aber auch hier zeichnet „DisneyWar“ wieder das egozentrische,

destruktive Bild eines Disney-Chefs, der kaum Kompetenzen abgeben will und das

Unternehmen als sein eigenes Imperium betrachtet – oder, wie die Washington

Post später schrieb: Er ist der Machiavelli im Magic Kingdom.

Im nächsten Teil des Lesetagebuchs geht es um das spektakuläre Zerwürfnis zwischen Eisner und Ovitz, das große mediale Aufmerksamkeit erlangen sollte und den Konzern angeschlagen zurückließ.